La physique abordée

Mécanique classique (chute des corps)

L’histoire en deux mots

Les étudiants incarnent une équipe de l’agence spatiale européenne. Ils découvrent qu’ils doivent assister à distance un vaisseau spatial qui vient d’atterrir sur une comète inconnue.

INTRODUCTION

EPREUVE : LACHER DE SMARTPHONE

L’épreuve consiste à fabriquer une protection pour pouvoir laisser tomber un objet fragile de haut en suivant le protocole GH12. Du matériel frugal est fourni, et les étudiants travaillent en groupe.

Le vaisseau leur envoie ce message (adapter si besoin la hauteur de chute et la durée de l’épreuve) :

“ok, on vient de poursuivre l’exploration, et on a repéré un trou. Oui ! Un véritable trou dans le sol. Il fait un ou deux mètres de diamètre, et une profondeur de 5 mètres en gros. Il est entouré d’une zone très acide qu’on ne peut pas traverser et probablement toxique. Mais on veut voir ce qu’il y a dans ce trou à tout prix !

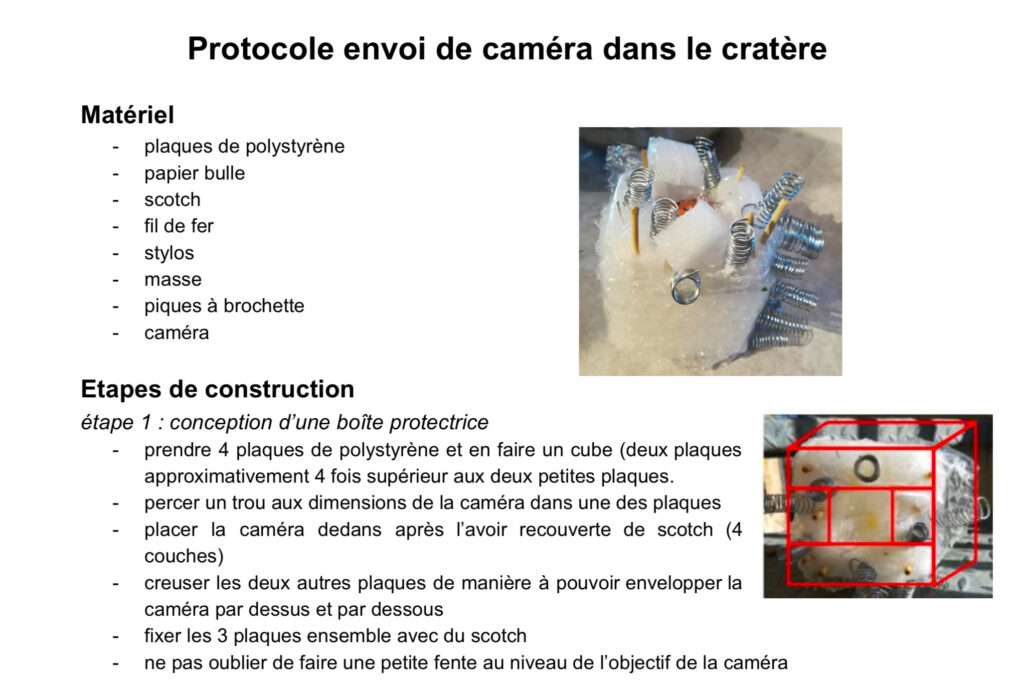

On a bien réfléchi, et ce qu’on peut faire, c’est envoyer un de nos smartphones dedans en mode caméra. En tombant, il pourra filmer ce qu’il y a autour et en bas, puis on récupèrera le signal par le bluetooth. Tant pis si on en sacrifie un, ça vaut le coup.Bref, on a besoin de vous pour nous aider ! Attention, on a peu d’autonomie, on ne peut pas rester plus de 2 heures sur la comète . Donc envoyez nous d’ici 1h30 un protocole à suivre pour protéger le smartphone et lui permettre de tomber et filmer ce qu’il y a autour de lui. Attention, pas possible d’utiliser de corde à cause de la zone acide. On peut juste venir près du trou, lancer le smartphone, et repartir en courant dans une zone protégée.

On vous suggère de suivre un protocole GH12, c’est ce qui nous semble le plus raisonnable et on a tout le matériel ici du kit C2309 donc si vous arrivez à le faire sur Terre, on y arrivera ici aussi !

Bon courage, on compte sur vous !”

Choisir parmi 2 versions du protocole GH12 à donner aux étudiants :

– une version simple, la seule consigne est que l’œuf résiste à la chute.

– une version plus évoluée, qui demande aux étudiants de faire une analyse vidéo de la chute pour évaluer les forces de frottements de l’air.

Ne pas hésiter à ajuster les contraintes en fonction de vos étudiants et de vos objectifs, par exemple :

– la caméra doit pouvoir filmer la chute, ce qui oblige les étudiants à ralentir la chute (fixer une durée minimum)

– une fois le dispositif au sol, il faut être sûr que la caméra ait une orientation précise (pour filmer dans la bonne direction).

Cette activité peut être plus ou moins poussée selon les contraintes que vous imposez :

– tracking de la chute par analyse vidéo (utilisez l’application Fizziq par exemple)

– imposez une contrainte de temps minimum et d’orientation pendant la chute afin de filmer celle-ci.

Déroulé typique :

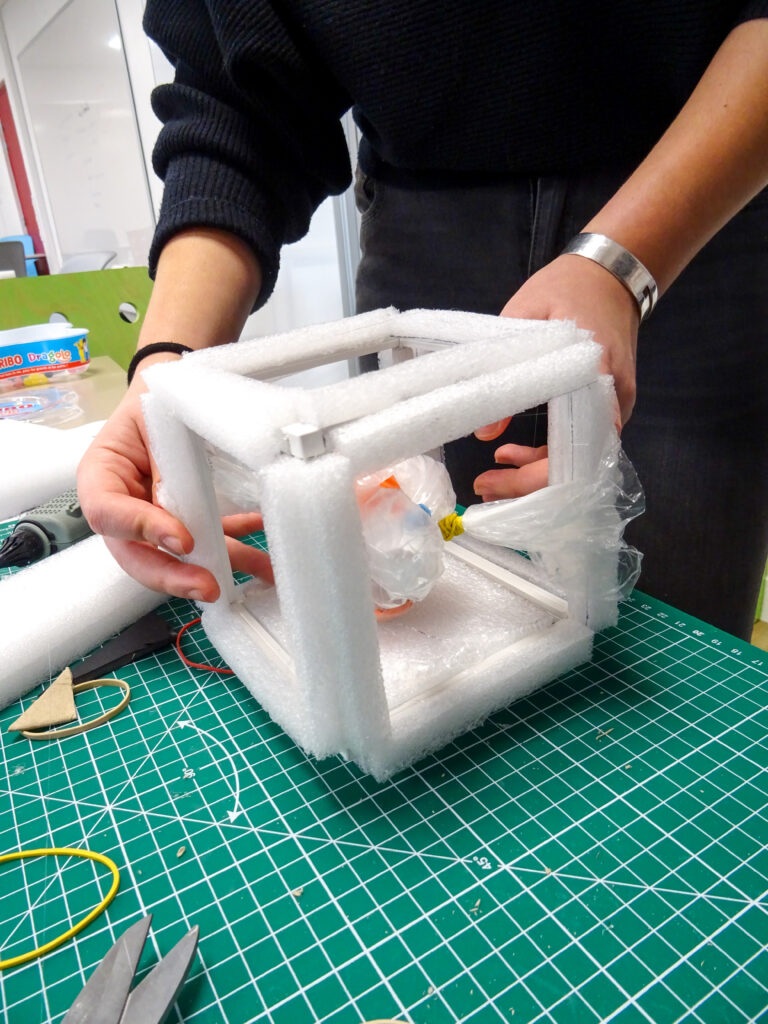

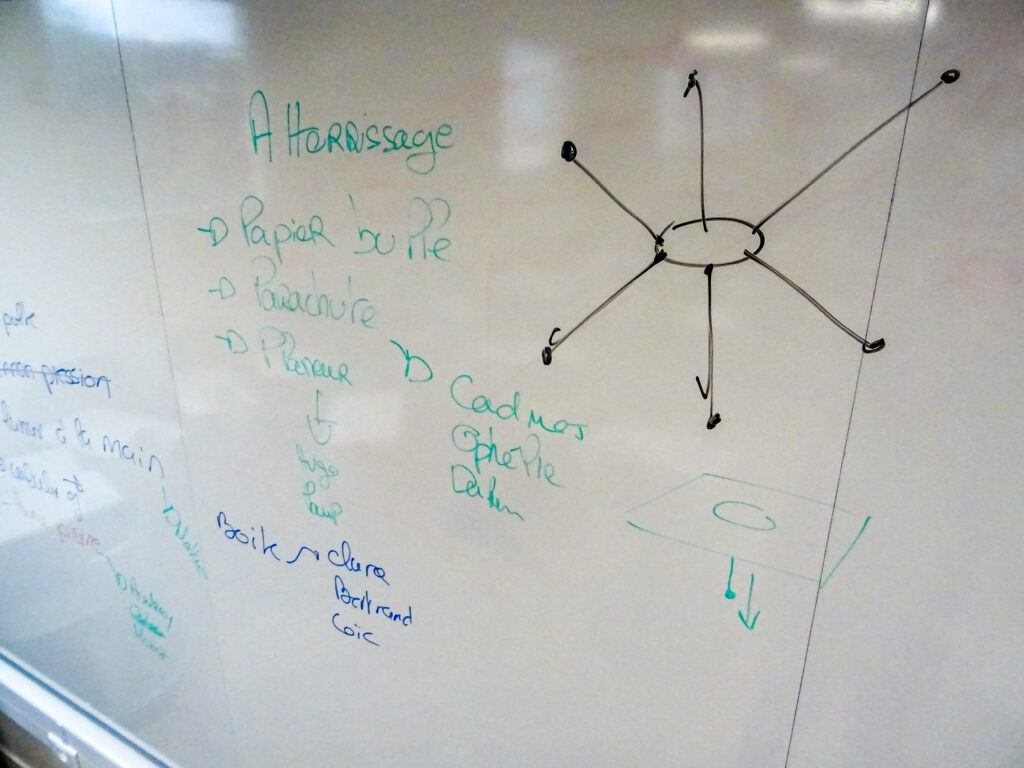

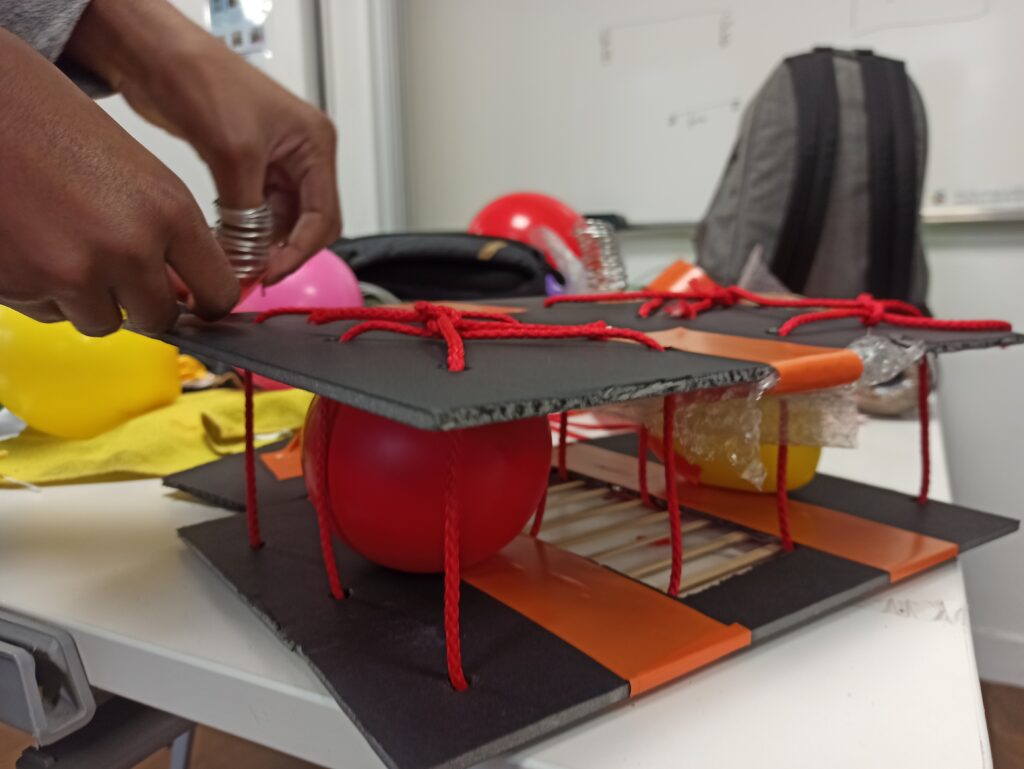

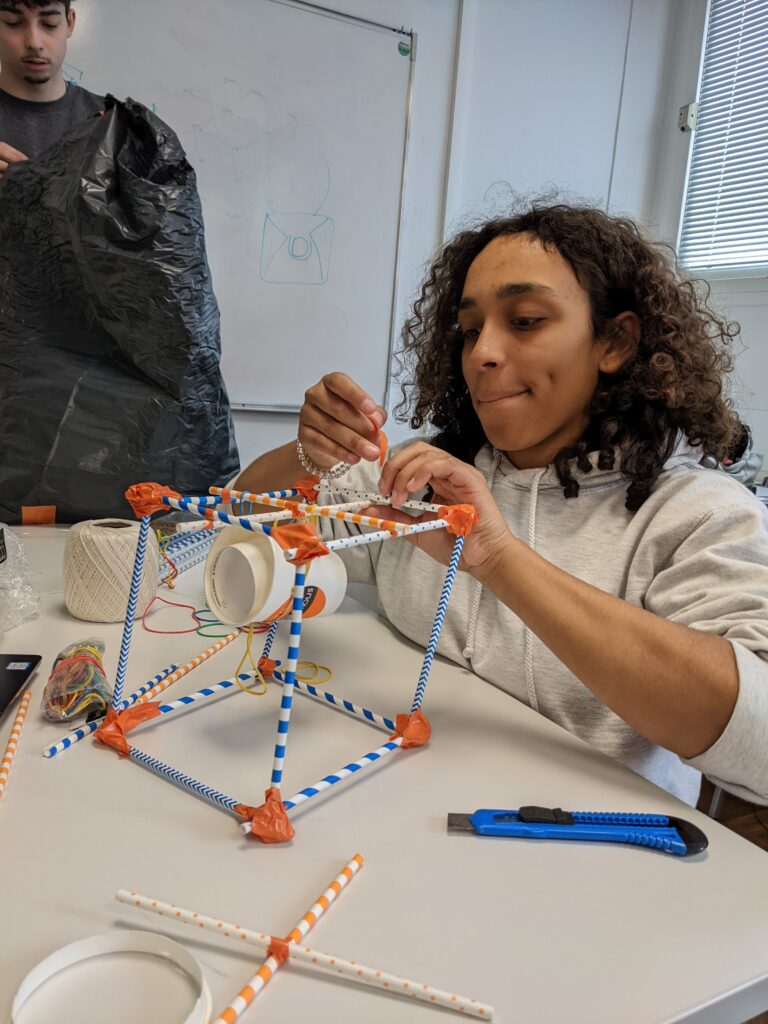

Temps de fabrication des dispositifs : 1h30 – Les étudiants conçoivent par groupe un dispositif, le testent, l’améliorent.

Test final : 20 à 30 mn : tous les groupes, les uns après les autres (ou tous en même temps si le temps est compté), testent en grandeur réelle leur dispositif (le laissent tomber d’une hauteur d’environ 5 m) et on vérifie si les conditions émises par le protocole sont vérifiées. Pour ce test, le smartphone est remplacé par un œuf : il faut que l’œuf soit intact à la fin de la chute. L’ensemble des étudiants doit se mettre d’accord alors sur le dispositif à envoyer aux astronautes (prendre en photo plan et appareil qu’on envoie au vaisseau spatial).

En option : si on veut éviter de choisir entre les différents dispositifs (pour éviter des tensions de compétitions), on envoie les plans de tous les dispositifs aux astronautes ainsi que leur résultat au test, et on dit que ce seront eux qui choisiront en fonction de leurs contraintes locales (matériel, combinaisons spatiales, …)

Si vous avez beaucoup d’étudiants : des groupes de 3 / 4 étudiants fonctionnent bien. Si les groupes sont plus grands, on peut prévoir des fonctions de rédacteur de tutoriel : quelques étudiants prennent en charge la rédaction d’un mode d’emploi pour fabriquer le dispositif. On peut insister sur le caractère important de ce document et son devoir de clarté. Sinon, des photos suffisent pour communiquer avec les astronautes. Si les groupes sont plus grands, prévoir une activité d’analyse de trajectoire qui soit prise en charge par quelques étudiants.

Matériel : Le kit C2309

Ce sont ce dont les astronautes disposent. Il peut être modifié en fonction de vos stocks. Il s’agit de petit matériel de bricolage, la liste proposée (au format pd et ppt) a été testée et fonctionne mais peut être modifiée facilement. Idéalement, il faudrait que chaque groupe ait un kit C2309 à sa disposition, mais en pratique le plus simple est de mettre le matériel à disposition dans la salle. Les quantités disponibles sont alors plus importantes que ce qui est indiqué dans le kit (on peut avoir 100 pailles, même si le kit indique que les astronautes n’en n’ont que 10) : il faut que les groupes fassent attention à ne pas dépasser les quantités dans leur dispositif (mais plusieurs groupes peuvent utiliser 10 pailles).

Matériel bricolage : en plus du kit, prévoir cutters, ciseaux, pistolets à colle, pinces, matériel de protection et de nettoyage : tapis de découpe, bâches plastiques, sacs poubelle, balais… Il faut également prévoir des œufs pour le test final.

EPILOGUE

Le vaisseau indique au bout d’un certain temps (temps propice pour une petite pause ou du rangement) : “Ca y est ! On a réussi à faire le montage que vous nous avez recommandé. On est parti et on a lancé la caméra. Ca a marché !!! Bravo ! Trop fort les gars sur Terre ! On vous envoie le film qu’on vient de recevoir”.

montrer vidéo « MO E1« : on voit le smartphone tomber puis arrivé en bas, on entend des E.T. qui s’en emparent, on les voit délivrer un beau message final, puis générique de fin (on peut ajouter au générique le nom des participants, ,élèves et profs).