Pour améliorer notre connaissance de la distribution des propriétés réservoirs (porosité et perméabilité) dans les bordures des plateformes carbonatées, la connexion entre les faciès, la stratigraphie séquentielle et les processus diagénétiques précoces (diagenèse ou lithification du sédiment très rapide après le dépôt) des discontinuités a été étudiée sur la bordure de plateforme oolithique bathonienne du nord-est du Bassin Aquitain (région d’Angoulême).

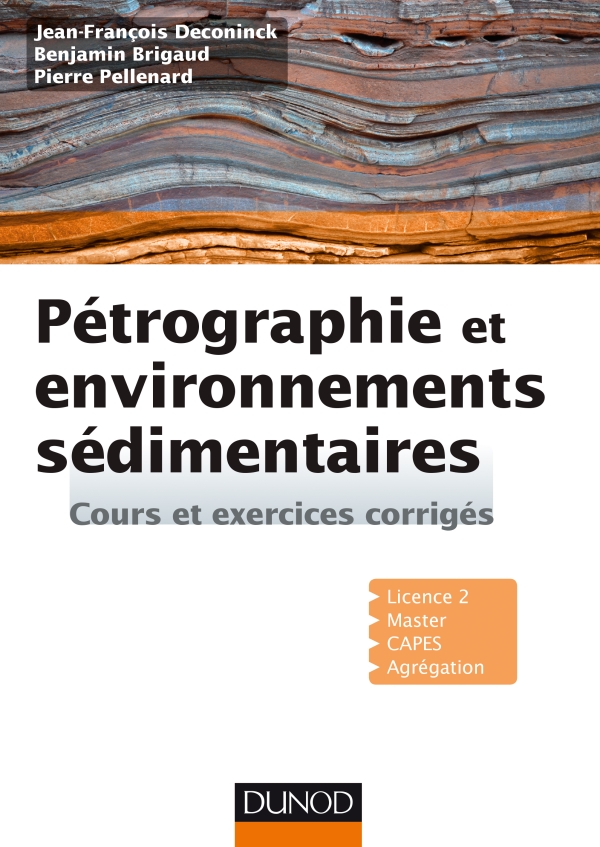

Huit faciès ont été déterminés le long d’une coupe reliant des affleurements sur une distance d’environ 60 kilomètres. Ils se distribuent dans (1) le pied de pente, (2) la bordure de plateforme progradante, (3) le cordon oolthique, (4) la plateforme intérieure ouverte, (5) le foreshore et (6) le continent. La transition entre les faciès de plateforme interne et de pied de pente est marquée par des clinoformes longs de plus de cents mètres. La production carbonatée est confinée dans la plateforme interne peu profonde et exportée vers le large, entrainant la progradation des clinoformes dont l’angle était compris 20° et 25°. La profondeur de la zone de transition entre les faciès de grainstones oolithiques et les alternances marno-calcaires, à la base de la pente a pu être estimée entre 40 m et 75 m.

Architecture stratigraphique de la bordure de la plateforme carbonatée du Bassin aquitain, associée aux faciès sédimentaires

Architecture stratigraphique de la bordure de la plateforme carbonatée du Bassin aquitain, associée aux faciès sédimentaires

La dynamique sédimentaire varie de façon similaire au sein des quatre séquences identifiées au cours du Bathonien. Pendant le dépôt des cortèges transgressifs, la sédimentation est essentiellement localisée sur la plateforme interne et l’export de carbonate est négligeable. Pendant le dépôt des cortèges de haut niveau marin, l’export de carbonate augmente, générant la progradation de la bordure de plateforme. Les maximas de régression se marquent par des hiatus sédimentaires sur la plateforme interne, où une même discontinuité passe latéralement d’une surface subaérienne à un hardground marin. L’érosion des hargrounds sous des conditions de fort hydrodynamisme entraine l’export puis le dépôt d’intraclastes précocement cimentés le long de la pente de la bordure de plateforme, formant le cortège de bas-niveau marin.

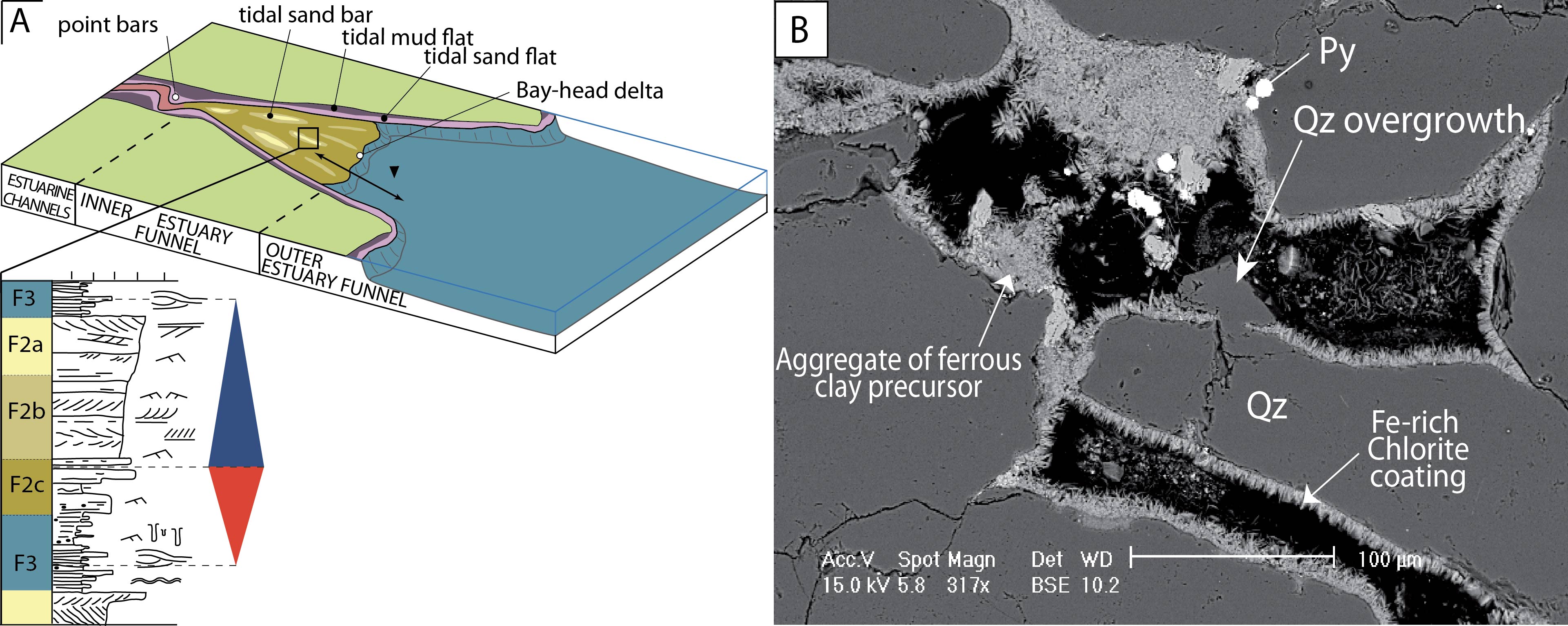

En ce qui concerne la diagenèse, les ciments précoces sont uniquement localisés un mètre sous les discontinuités sédimentaires dans les dépôts de plateforme interne. Leur absence dans les calcaires de la bordure de plateforme est due à un taux de sédimentation continu, conséquent (1) de l’export des sédiments carbonatés vers le large et (2) de conditions hydrodynamiques plus faibles. Ces conditions particulières font des bordures de plateformes carbonatées un des seuls environnements où des faciès grainstones ne sont pas associés avec le développement de ciments précoces. Dans le cas de la plateforme étudiée, les faciès de sa bordure sont très poreux, peu colmatés par la calcite de blocage lors de l’enfouissement, et forme un excellent réservoir (roche poreuse et perméable).

Référence :

Andrieu S., Brigaud B., Barbarand J., Lasseur E., 2017. Linking early diagenesis and sedimentary facies to sequence stratigraphy on a prograding oolitic wedge : the Bathonian of western France (Aquitaine Basin). Marine and Petroleum Geology. 81, 169-195

orcid.org/0000-0001-6961-2177

orcid.org/0000-0001-6961-2177