Andrieu, S., Brigaud, B., Barbarand, J., Lasseur, E., Haurine, F., 2018. Peut-on reconstruire les paléo-environnements lorsque les sédiments sont absents ? Résultats de l’analyse des ciments précoces de discontinuités par analyse géochimique in situ (SIMS et LA-ICP- MS), 26ème Réunion des Sciences de la Terre, Lille, 22-26 octobre 2018. p. 121 Téléchargement

Barbarand, J., Brigaud, B., Gautheron, C., Delpech, G., Boukari, C., Pinna-Jamme, R., 2018. Empreinte thermique des fluides minéralisateurs à l’interface socle couverture, 26ème Réunion des Sciences de la Terre, Lille, 22-26 octobre 2018, p. 432 Téléchargement

Brigaud, B., Bonifacie, M., Pagel, M., Calmels, D., Landrein, P., 2017. Evidence of an Early Cretaceous hydrothermal event in the Middle Jurassic limestones of the Paris Basin, 26ème Réunion des Sciences de la Terre, Lille, 22-26 octobre 2018. p. 126 Téléchargement

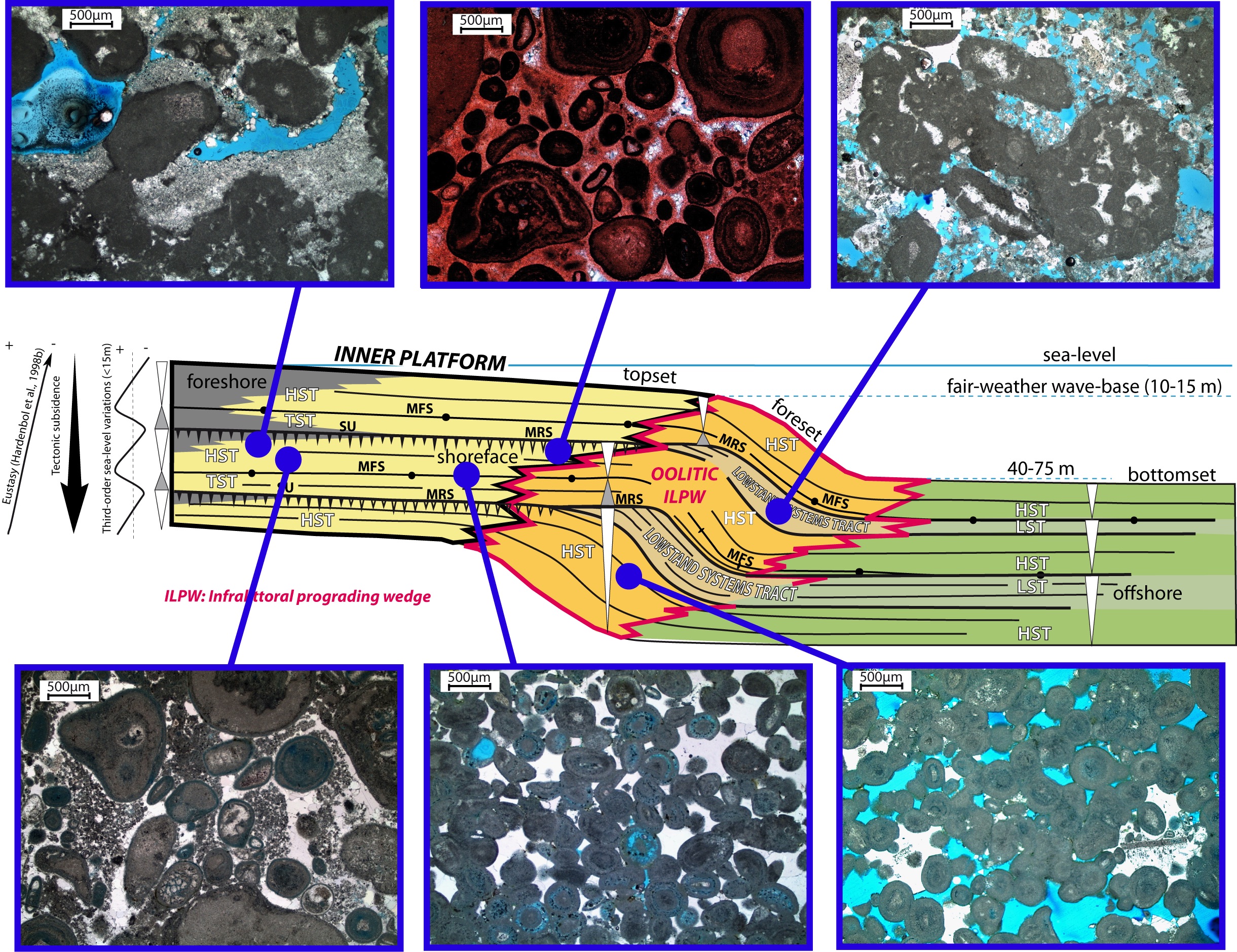

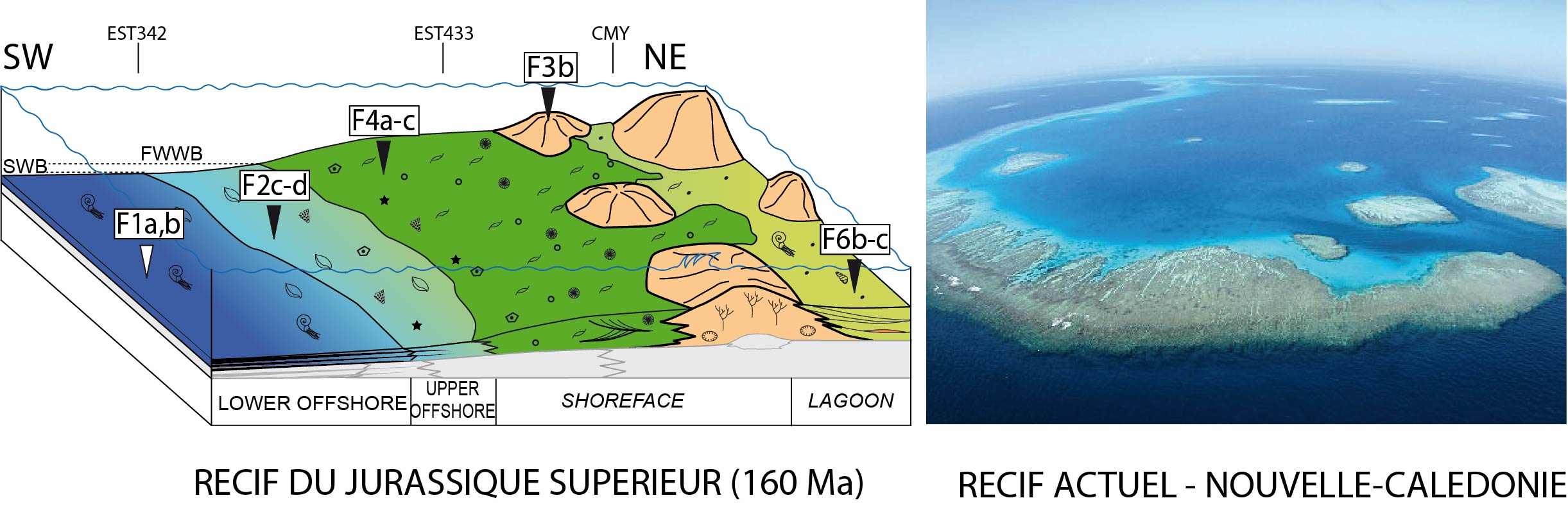

Brigaud, B., Vincent, B., Pagel, M., Gras, A., Noret, A., Landrein, P., Huret, E., 2018. Sedimentary architecture, depositional facies and diagenetic response to intracratonic deformation and climate change inferred from outcrops for a pivotal period (Jurassic/Cretaceous boundary, Paris Basin, France), 26ème Réunion des Sciences de la Terre, Lille, 22-26 octobre 2018. p. 7 Téléchargement

Virolle, M., Brigaud, B., Luby, S., Féniès, H., Bourillot, R., Portier, E., Nouet, J., Patrier, P., Beaufort, D., 2018. Origin and spatial distribution of clay coatings in estuarine deposits: Comparisons between a modern analogue (Gironde estuary, France) and deep sandstone reservoirs (Bonaparte Basin, Permian), 26ème Réunion des Sciences de la Terre, Lille, 22-26 octobre 2018, p. 142 Téléchargement

Virolle, M., Brigaud, B., Féniès, H., Bourillot, R., Portier, E., Patrier, P., Beaufort, D., 2018. Processus sédimentaires et de piégeage des argiles au sein de dépôts sableux dans l’estuaire de la Gironde, 26ème Réunion des Sciences de la Terre, Lille, 22-26 octobre 2018. p. 89 Téléchargement

orcid.org/0000-0001-6961-2177

orcid.org/0000-0001-6961-2177