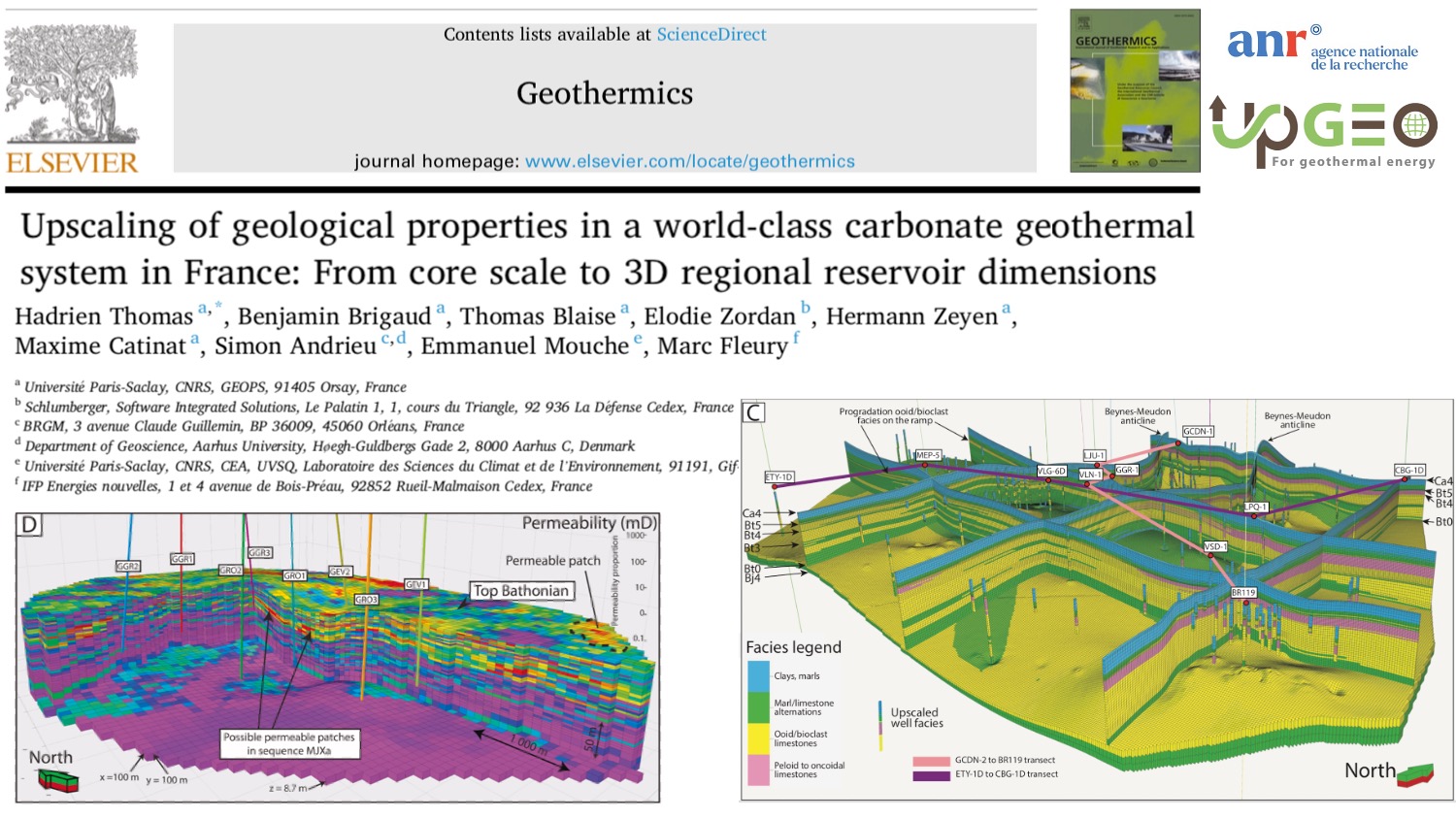

L’article intitulé « Upscaling of geological properties in a world-class carbonate geothermal system in France: From core scale to 3D regional reservoir dimensions » par Hadrien Thomas, Benjamin Brigaud, Thomas Blaise, Elodie Zordan, Hermann Zeyen, Maxime Catinat, Simon Andrieu, Emmanuel Mouche et Marc Fleury vient d’être publié à la revue Geothermics.

Les plateformes carbonatées sont des écosystèmes marins à la biodiversité très riche et sensible qui se retrouvent aujourd’hui à des latitudes tropicales tout autour du globe. Pour mieux comprendre comment ces environnements sont impactés par les changements climatiques et environnementaux à long terme, les roches qui constituaient une ancienne plateforme carbonatée dans l’ouest de la France au cours du Jurassique, il y a environ 160 millions d’années, ont été étudiées. La France constituait alors la partie ouest d’un grand océan appelé océan téthysien.

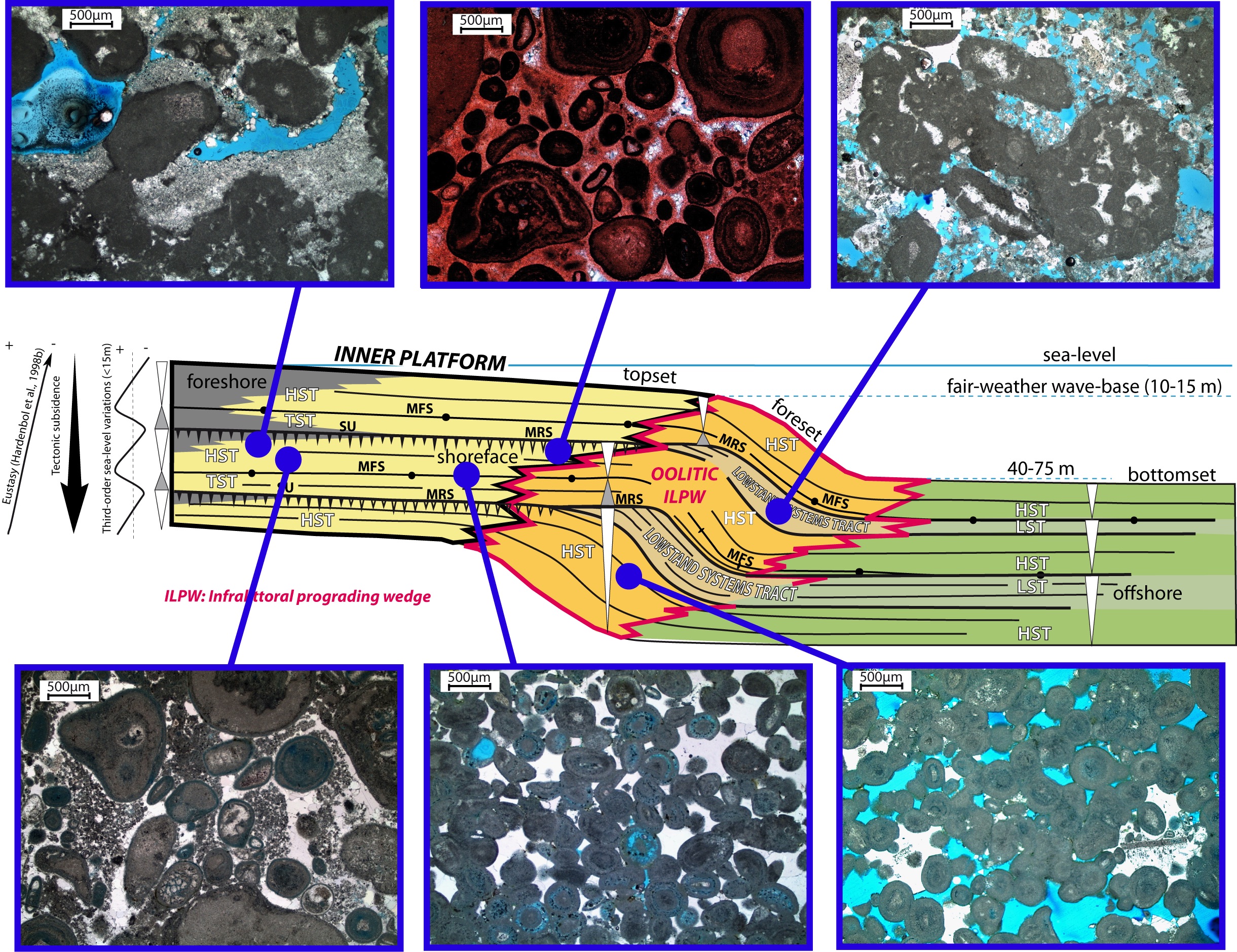

L’équipe dirigée par Simon Andrieu et composée de chercheurs de l’Université Paris-Sud, de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté et du Brgm, a ainsi reconstitué l’évolution de cette plateforme carbonatée au cours des 18 millions d’années de son histoire. Les sédiments carbonatés sont très dépendants de l’existence d’organismes précipitants leur coquille ou squelette en carbonate de calcium (CaCO3), comme les huîtres, les coraux, les algues vertes ou les échinodermes (crinoïdes, oursins). Après leur mort, l’action des vagues sur le fond de la mer fractionne ces squelettes ou coquilles en débris souvent inférieurs à 2 mm. L’accumulation des différents types de débris squelettiques, avec d’autres éléments non-coquillers comme les oolites (petites concrétions de CaCO3 précipitants dans des eaux chaudes) forme un dépôt sédimentaire ; la composition de ce dépôt va permettre au sédimentologue de caractériser un « faciès sédimentaire ». Au jurassique, deux grands types de faciès sédimentaires se sont déposés dans les eaux peu profondes de l’océan téthysien : (1) un faciès photozoan, riches en coraux et oolites, typiques d’eaux oligotrophiques, c’est-à-dire pauvres en nutriments (plancton) ; et (2) un faciès hétérozoans, riches en échinodermes, bryozoaires et bivalves, typiques d’eaux mésotrophiques à eutrophiques (riches en nutriments).

En comparant l’évolution de la production carbonatée dans l’ouest de la France avec une compilation des données de faciès composants d’autres plateformes de la partie ouest de l’océan téthysien, il a été mis en évidence deux phases de croissance généralisées des plateformes carbonatées alternant avec deux phases de déliquescence. Les phases de forte croissance sont constituées essentiellement par des faciès photozoans, les coraux et les oolites favorisant une accumulation rapide de sédiments carbonatés.

La production carbonatée a ensuite été comparée avec la fluctuation cyclique (cycle de 9 Ma) de la composition en carbone de l’eau de l’océan téthysien. Les deux phases de forte croissance des plateformes carbonatées correspondent à des périodes caractérisées par un faible δ13C de l’océan, marquant un climat très sec perturbé par de courtes moussons, défavorables à la présence de nutriments dans l’océan. Les eaux pauvres en nutriments sont très favorables à la prolifération des coraux ou à la genèse des oolites, édifiant ainsi rapidement d’imposantes plateformes.

Au contraire, les phases de faible production carbonatée, alors principalement limitée à la sédimentation de faciès heterozoans, correspondent à des périodes de fort δ13C dans l’océan, caractérisant un climat humide qui favorise le transfert de nutriments des continents vers l’océan. Les périodes où l’océan est riche en nutriments ont été très défavorables à la sédimentation carbonatée, car les producteurs importants de CaCO3 comme les coraux, les algues vertes ou les oolites se sont montrés plus rares dans la partie ouest de l’océan téthysien.

Le développement des plateformes carbonatées a donc été directement relié aux changements climatiques à long-terme, dont l’évolution a été grandement déterminée par un cycle orbital à 9 millions d’années.

Figure : Reconstruction de la plateforme carbonatée de l’ouest de la Téthys au cours de deux périodes (1) Aalénien (172 Ma) et (2) Limite Callovien/Oxfordien (163 Ma)

Andrieu, S., Brigaud, B., Barbarand J., Lasseur, E., Saucède T., 2016. Disentangling the control of tectonics, eustasy, trophic conditions and climate on shallow-marine carbonate production during the Aalenian-Oxfordian interval : from the western France platform to the western Tethyan domain. Sedimentary Geology. 345, 54-84

Voir en ligne : Lien vers l’article Science direct

orcid.org/0000-0001-6961-2177

orcid.org/0000-0001-6961-2177