L’étude multi-laboratoires, associant l’Université Paris-Sud, Cambridge Carbonate Ldt, l’Université de Rennes 1, l’Université de Lorraine et l’Andra, intitulée « Growth and demise of the Jurassic carbonate platform in the intracratonic Paris Basin (France): interplay of climate change, eustasy and tectonics » vient d’être publiée dans la revue Marine and Petroleum Geology.

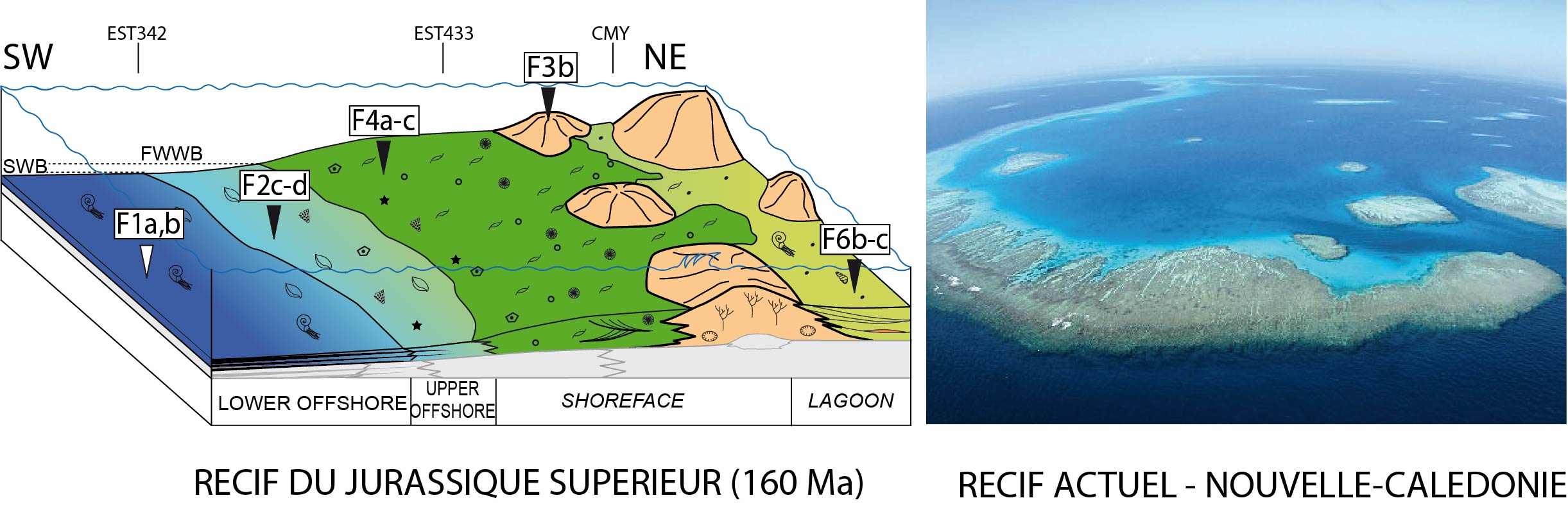

Dans le contexte actuel de changements environnementaux liés aux activités anthropiques (relargage de CO2, déforestation, pollution…), il convient de mieux comprendre l’évolution et le fonctionnement de certains écosystèmes très riches comme les lagons et récifs coralliens des mers subtropicales. En effet, ces écosystèmes de lagons et plus largement ceux des plateformes carbonatées peu profondes peuvent être particulièrement sensibles aux effets directs de ces activités anthropiques comme le réchauffement climatique, la hausse du niveau marin, l’acidification des eaux de surface, l’augmentation du relargage de particules fines (boue). En France, notre territoire se trouvait sous une latitude sub-tropicale (30°N) durant le Jurassique (de 200Ma à 145Ma) et était recouvert d’une mer chaude et globalement peu profonde. Dans l’Est de la France, cette mer a laissé dernière elle plus d’1 km en épaisseur de sédiments qui se sont déposés sur une grande plateforme carbonatée, formant maintenant des calcaires avec des coraux, bivalves ou oolithes, marnes, argiles ou sables. Il est donc possible, en étudiant ces roches, d’apporter des réponses sur les facteurs contrôlant l’évolution des écosystèmes carbonatés.

L’objectif de ce travail a donc été de se servir de ces archives carbonatées datant du Jurassique, affleurant en carrière ou carottées jusqu’à 1300 m de profondeur dans le forage profond de l’Andra de Montiers-sur-Saulx dans l’Est de la France. Durant les 55 millions d’années du Jurassique, cette immense plateforme carbonatée montre 8 phases successives de forte production carbonatée avec des coraux, bivalves, gastéropodes, oolites, entrecoupées de 7 crises où la sédimentation a été argileuse. Ces huit phases de forte croissance ont été comparées à la courbe standard de variation du niveau marin, aux régimes tectoniques et à des données isotopiques en oxygène (courbe de variation de la température de l’eau de mer) et aux cortèges minéralogiques argileux.

- Des faciès de type hétérozoans (avec des bivalves, échinodermes, gastéropodes, foraminifères, bryozoaires) migrant le long d’une rampe marquent des périodes dominées par une hausse du niveau marin, des conditions mésotrophiques (eaux chargées en nutriments), humides et des eaux de surface moyennement chaudes (entre 16 et 24°C) pendant l’Hettangien, le Pliensbachien, l’Oxfordien supérieur, et le Tithonien. Durant ces périodes, des décharges temporaires d’argiles sont venues perturber la production carbonatée.

- Durant le Bajocien et l’Oxfordien moyen, des températures des eaux de surface chaudes (20-29°C), des conditions oligotrophiques (quasiment pas de nutriments) et relativement humides ont été constatées. Associées à une hausse du niveau marin relatif (eustatisme ou de subsidence locale), ces conditions ont clairement favorisé le développement de coraux scleractiniaires formant des récifs avec de nombreux gastéropodes ou bivalves.

- Des systèmes de cordons oolitiques se sont installés durant le Bathonien, délimitant un vaste lagon à sédimentation très fine (calcaire mudstone avec des foraminifères de type miliolidés). Cet environnement s’est développé sous des conditions climatiques plutôt fraîches (16 à 24°C) et sèches.

- Une hausse du niveau marin relatif, accompagnée d’une eutrophisation des eaux (chargées en nutriments) et parfois d’eaux plutôt froides (<20°C) ont été néfastes au développement des écosystèmes carbonatés. Ces conditions sont responsables d’au moins cinq crises de la production carbonatée durant le Toarcien, le début du Bajocien supérieur, à la transition Callovien/Oxfordien, au début de l’Oxfordien supérieur et au Kimmeridgien.

orcid.org/0000-0001-6961-2177

orcid.org/0000-0001-6961-2177