Dans le cadre d’une sortie pour l’Association des Géologues de l’Université Paris-Sud (AGUPS), j’ai conduit les membres de l’association dans l’Yonne sur les affleurements du Jurassique supérieur de la vallée de l’Yonne et sur l’affleurement du gisement de fluorine de Pierre-Perthuis.

-

-

Rocher du Saussois – Oxfordien

-

-

Rocher du Saussois – Oxfordien

-

-

La roche aux poulets – Oxfordien

-

-

La roche aux poulets – Oxfordien

-

-

La roche percée à Pierre-Perthuis – minéralisation de fluorine

-

-

Minéralisation de fluorine – Pierre-Perthuis

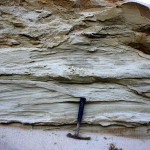

Le Jurassique est connu comme étant une période très favorable pour le développement de plateformes carbonatées dans les bassins ouest-téthysiens. De nombreuses études ont été menées dans divers bassins intracratoniques en France, Espagne, Angleterre, Allemagne, Pologne, Suisse ou encore Egypte, permettant d’avoir un cadre biostratigraphique bien contraint. Néanmoins, la part relative des différents facteurs de contrôle (eustatisme, tectonique, chimie de l’océan ou climat) sur le développement des systèmes carbonatés dans ces bassins demeure compliquée à mettre en évidence. Dans le contexte actuel de changements environnementaux liés aux activités anthropiques (relargage de CO2, déforestation, pollution…), il convient de mieux comprendre l’évolution et le fonctionnement de certains écosystèmes très riches comme les lagons et récifs coralliens des mers subtropicales. En effet, ces écosystèmes de lagons et plus largement ceux des plateformes carbonatées peu profondes peuvent être particulièrement sensibles aux effets directs de ces activités anthropiques comme le réchauffement climatique, la hausse du niveau marin, l’acidification des eaux de surface, l’augmentation du relargage de particules fines (boue). Les carbonates du Jurassique supérieur sont un très bon exemple pour étudier et discuter les facteurs contrôlant la formation d’une plateforme carbonatée car ils permettent d’observer les faciès depuis sa partie distale jusqu’au lagon, en passant par les faciès bioconstruits.

Par ailleurs, les formations carbonatées présentent un intérêt économique et sociétal non négligeable dans le monde car ces formations portent d’importantes réserves de pétrole au Moyen-Orient, ou ailleurs dans le monde, ce qui suscite beaucoup d’études d’explorations.

Dans le Bassin de Paris, les carbonates du Jurassique forment les encaissants d’une couche argileuse dans laquelle l’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) projette la réalisation d’un stockage de déchets radioactifs à l’horizon 2025. En région parisienne, dans l’Aube ou dans la Marne, les carbonates du Jurassique sont actuellement étudiés pour leur potentiel géothermique ou comme cible possible pour la séquestration de CO2, et constituent donc un réservoir pétrolier. Les affleurements du Jurassique supérieur de l’Yonne constitue ainsi un analogue de réservoir pétrolier, très pédagogique à étudier aussi bien d’un point de vue académique qu’appliqué.

Le gisement de fluorine de Pierre-Perthuis dans l’Yonne forme une des plus importantes réserves de CaF2 au monde, avec une réserve estimée à 1,4 Million de tonnes. Comme la fluorine est le principal minéral contenant du Fluor, et que le Fluor se trouve parmi la vingtaine de substances chimiques classées comme étant stratégique* par l’union européenne, ce gisement se trouve être un objet intéressant à présenter aux étudiants. Il est à noter que d’un point de vue académique, une collaboration entre l’Université Paris-Sud et le brgm est en cours afin de contraindre la période de mise en place de ces sédiments d’âge triasique. D’une manière pédagogique, la présence de plusieurs générations de baryte, quartz, carbonate de cuivre ou de fluorine permet d’initier les étudiants à l’élaboration d’une paragenèse minérale sur le terrain.

*La fluorine est une substance de base pour la fabrication de l’acide fluorhydrique, utilisé couramment dans l’industrie comme réactif de purification de l’aluminium et de l’uranium, pour éliminer des impuretés oxydées de l’acier inoxydable ou les oxydes à la surface du silicium dans l’industrie des semi-conducteurs, pour attaquer le verre ou comme catalyseur de certaines réactions dans le raffinage du pétrole. Il est également utilisé pour la fabrication de composés organiques contenant du fluor, comme le téflon ou les gaz utilisés en réfrigération comme le fréon.

orcid.org/0000-0001-6961-2177

orcid.org/0000-0001-6961-2177