Ces vingt dernières années, les travaux sur la diagenèse des grès montrent que la présence de tapissages argileux (ou grain coatings), notamment de chlorite, enrobant les grains de quartz contrôle l’existence de fortes perméabilités dans les réservoirs (Ehrenberg, 1993, Bloch et al., 2002, Worden and Morad, 2003, Dowey, 2012). Ces tapissages inhibent la précipitation de ciment de quartz au cours de la diagenèse d’enfouissement, et préservent les fortes perméabilités même à des profondeurs très importantes (>3500 m). Ces grain coatings se mettent en place préférentiellement dans les grès se déposant dans des environnements d’estuaires soumis à une dynamique tidale.

L’objectif de cette journée de terrain a été de prélever des échantillons de sables déposés dans un estuaire, qui était alors en place dans la région de Reims au Thanétien (il y a environ 55 million d’années). Les échantillons seront étudiés par un stagiaire de M2 engagé par Gdf-suez. En effet, un programme de collaboration avec Gdf-suez est en cours sur la compréhension du développement des grain coatings dans les sables. A plus grande échelle et avec l’étude d’autres échantillons de sables actuels ou très anciens, les objectifs de cette collaboration seront (1) d’améliorer nos connaissances sur la localisation spatiale des argiles ou des grains coatings dans un cadre séquentiel et environnemental défini (environnement d’estuaire et présence de barres tidales sableuses), (2) mieux comprendre les facteurs influençant leur formation et leur répartition. Les premiers résultats montrent que des tapissages argileux peuvent être présents dans ces sables dans les faciès sédimentaires de mégarides tidales présentant des rides subordonnées, typiques du foreshore. Ces tapissages se présentent sous deux formes, buissonnantes en kaolinite et encroûtantes en chlorite, et pourraient constituer des précurseurs argileux à partir desquels des tapissages argileux plus conséquents se mettraient en place au cours de la diagenèse d’enfouissement.

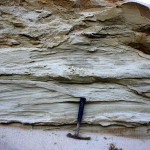

- laminations planes de haute énergie avec alternance de sables grossiers et granules – faciès de plage

- SCS, lower shoreface

- herring bones, certains litages contiennent des lamines de sens opposées – faciès de ofreshore

Référence:

Frank Perochon. 2014. Les tapissages argileux dans les grès et sables d’environnements d’estuaire et fluviatile de réservoirs pétroliers profonds et d’un analogue de terrain (Qatar et Bassin de Paris) : Impact sur les qualités réservoirs. Master 2ème année, Université Paris-Sud, 56p.

orcid.org/0000-0001-6961-2177

orcid.org/0000-0001-6961-2177