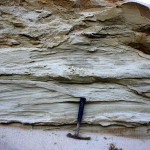

Des agrégats composés de minéraux argileux détritiques, formant des tapissages argileux (ou clay coats), enveloppent les grains de sable dans les estuaires modernes. Ces tapissages sont une source potentielle pour le développement de chlorites authigènes lors de l’enfouissement du sédiment. Ce type d’enveloppe argileuse est observé dans de nombreux grès côtiers et estuariens anciens, au sein desquels ils permettent la préservation des propriétés réservoirs en limitant la formation de surcroissances de quartz. Plusieurs études récentes ont questionné le processus d’adhésion entre les sables et les particules de silts et d’argiles au sein des sédiments côtiers. En effet ces deux classes de particules sédimentaires sont normalement ségréguées par les courants de marée.

#RésultatScientifique

— Terre & Univers – CNRS (@INSU_CNRS) July 17, 2020

🔎C’est grâce aux biofilms que les argiles se collent aux sables dans les estuaires !

🤝 @CNRS ( @CNRSIdFSud ) @GEOPS_Orsay #OSUPS @u_psud @IC2MP @CNRSAquitaine @INC_CNRS @DR08_CNRS

➡️https://t.co/MnBx2YCbtH pic.twitter.com/yzaoknvPYW

Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont proposé de tester le rôle des exopolymères des biofilms à diatomées dans l’adhésion des particules d’argile aux grains de quartz. Pour cela, l’équipe a reproduit les tapissages argileux en laboratoire en mélangeant à température ambiante des exopolymères de l’estuaire de la Gironde avec des standards de minéraux argileux et de sables de quartz. Des analyses en cryomicroscopie électronique à balayage et en microscopie à force atomique ont révélé que ces exopolymères forment un adhésif entre les sables et les argiles via la mise en place de ponts organiques. Des tests colorimétriques et des analyses infra-rouges ont montré que ces exopolymères contiennent principalement des polysaccharides et des protéines, dont certains présentent des fonctions réactives capable d’interagir avec les sables et les argiles. Les chercheurs ont également observé une similitude texturale entre des coats détritiques des grès anciens et les tapissages reproduits au laboratoire, ce qui indique que la présence de tapissages argileux détritiques pourrait être la biosignature d’un développement de biofilm relié à la sécrétion d’exopolymères dans les environnements passés.

En savoir plus

Experimental formation of clay-coated sand grains using diatom biofilm exopolymers – Geology, v. 48

Thibault Duteil, Raphaël Bourillot, Brian Grégoire, Maxime Virolle et al.

https://doi.org/10.1130/G47418.1

Source: https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-argiles-se-collent-aux-sables-dans-les-estuaires-grace-aux-biofilms

orcid.org/0000-0001-6961-2177

orcid.org/0000-0001-6961-2177