Andrieu, S., Brigaud, B., Barbarand, J., Lasseur, E., Haurine, F., 2019. Variabilité et conditions de formation des ciments précoces formés sous les discontinuités sédimentaires : apport de l’analyse géochimique in situ (SIMS et LA-ICP-MS-HR), 17ème Congrès Français de Sédimentologie, Beauvais – Livre des résumés, 2019, Publ. ASF n°81, Paris, p. 1 Téléchargement

Barbarand, J., Blaise, T., Brigaud, B., Boukari, C., Delpech, G., 2019. Fluid circulation constrained by thermochronology, International workshop for the 40th anniversary of CREGU. Basins and Resources. 13-15 November, 2019, Nancy, France Téléchargement

Blaise, T., Lenoir, L., Haurine, F., Brigaud, B., Barbarand, J., Pagel, M., 2019. In situ LA-ICP-MS U-Pb dating of fluorite, International workshop for the 40th anniversary of CREGU. Basins and Resources. 13-15 November, 2019, Nancy, France Téléchargement

Brigaud, B., Bonifacie, M., Andrieu, S., Calmels, D., Blaise, T., Haurine, F., Barbarand, J., Pagel, M., 2019. U/Pb dating and D47 temperature determination of Jurassic carbonates: implications for early and burial diagenesis within intracratonic sedimentary basins, 17ème Congrès Français de Sédimentologie, Beauvais – Livre des résumés, 2019, Publ. ASF n°81, Paris, p. 20 Téléchargement

Brigaud, B., Bonifacie, M., Pagel, M., Andrieu, S., Calmels, D., Blaise, T., Haurine, F., Barbarand, F., Landrein, P., 2019. U/Pb dating and Δ47 temperature determination of Jurassic carbonates: implications for early and burial diagenesis within intracratonic sedimentary basins, International workshop for the 40th anniversary of CREGU. Basins and Resources. 13-15 November, 2019, Nancy, France Téléchargement

Brown, S., Allanic, C., Andrieu, S., Brigaud, B., 2019. Synsedimentary and pyrenean deformations in Quercy (France). Combination of field, petrography and geochemical analyses, 17ème Congrès Français de Sédimentologie, Beauvais – Livre des résumés, 2019, Publ. ASF n°81, Paris, p. 21 Téléchargement

Deloume-Carpentras, Q., Andrieu, S., Brigaud, B., Husson, E., Barbarand, B., Blaise, T., Lasseur, E., 2019. Influence de l’architecture sédimentaire et de la diagenèse sur la répartition des réseaux karstiques dans le système carbonaté Aalenien-Oxfordien de la bordure Est du Bassin Aquitain, 17ème Congrès Français de Sédimentologie, Beauvais – Livre des résumés, 2019, Publ. ASF n°81, Paris, p. 35 Téléchargement

Lenoir, L., Blaise, T., Noret, A., Barbarand, J., Brigaud, B., Pagel, M., 2019. Source des fluides a l’origine des dépôts de fluorite a l’interface socle- couverture par mesure des compositions en isotopes stables des inclusions fluides par spectroscopie à cavité optique (Morvan, France), 17ème Congrès Français de Sédimentologie, Beauvais – Livre des résumés, 2019, Publ. ASF n°81, Paris, p. 78 Téléchargement

Schnyder, J., Doressoundiram, F., Pucéat, E., Pellenard, P., Vullo, R., Brigaud, B., Néraudeau, D., Abit, D., 2019. Evolution des paleotemperatures fini-jurassiques à partir d’analyses isotopiques de dents et d’écailles de poissons et de crocodiliens (coupe de Chassiron, Ile d’Oleron, France), 17ème Congrès Français de Sédimentologie, Beauvais – Livre des résumés, 2019, Publ. ASF n°81, Paris, p. 143 Téléchargement

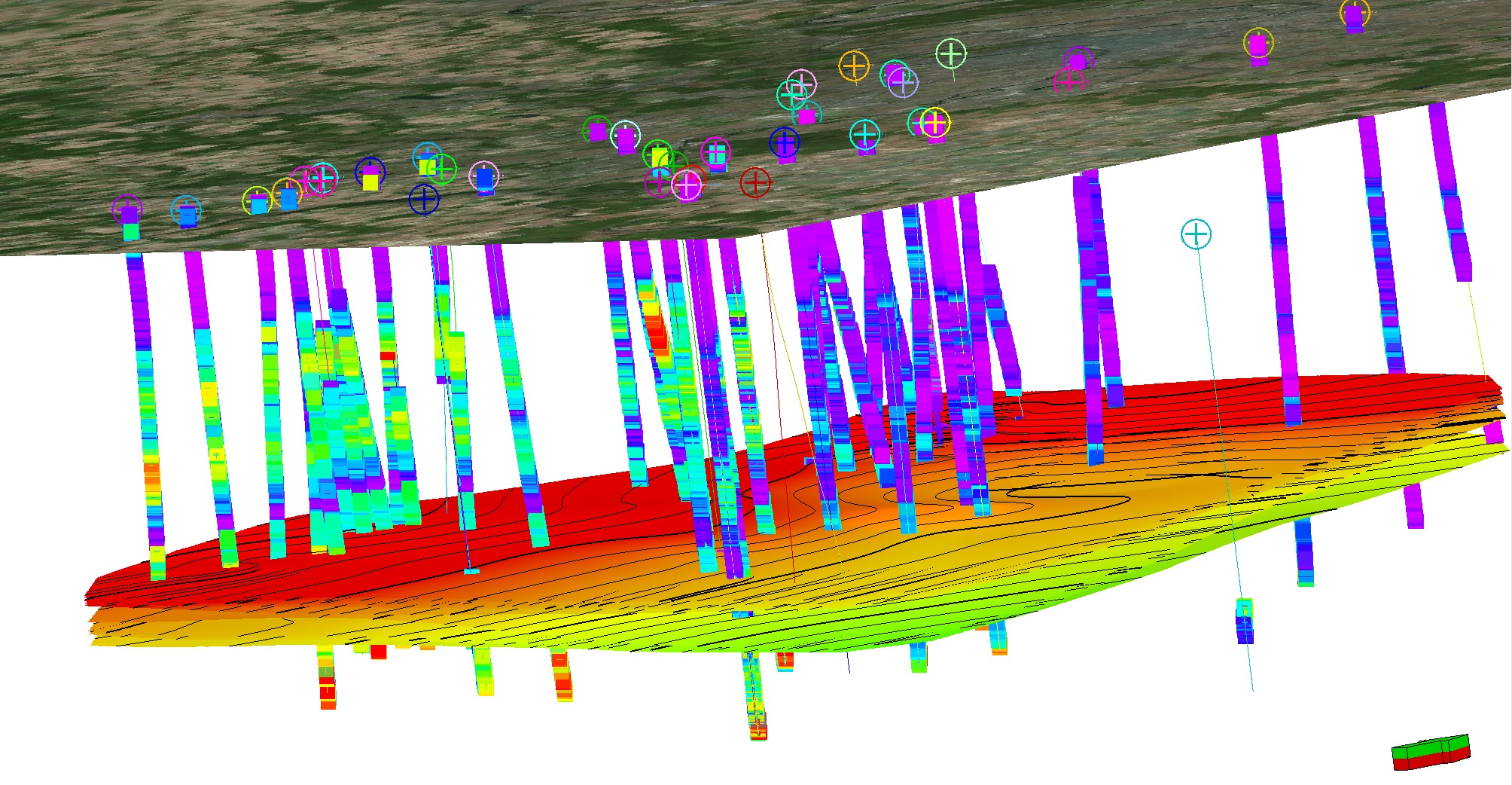

Thomas, H., Zeyen, H., Brigaud, B., Blaise, T., Mouche, E., Saint-Bézar, B., Fleury, M., Andrieu, S., Antics, M., Portier, E., Samson, Y., Catinat, M., 2019. Caractérisation et modélisation des hétérogénéités sédimentaires et pétrophysiques des réservoirs géothermiques du Jurassique moyen et du Crétace inferieur d’Ile-de-France, 17ème Congrès Français de Sédimentologie, Beauvais – Livre des résumés, 2019, Publ. ASF n°81, Paris, p. 147 Téléchargement

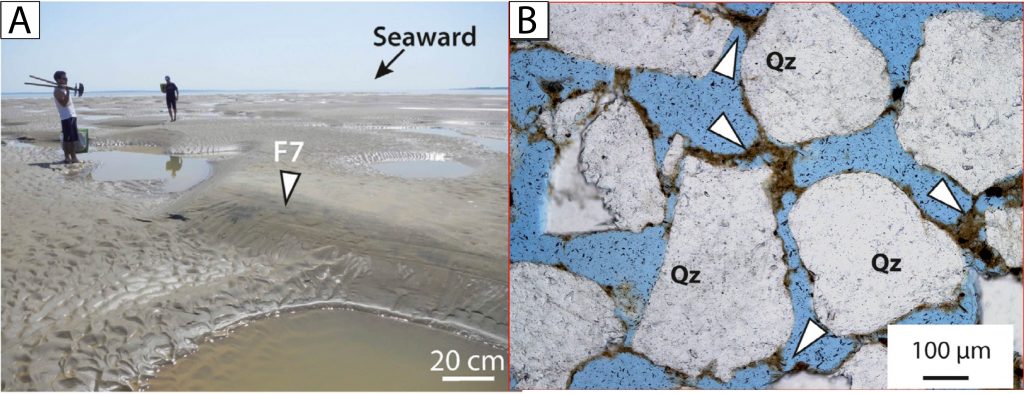

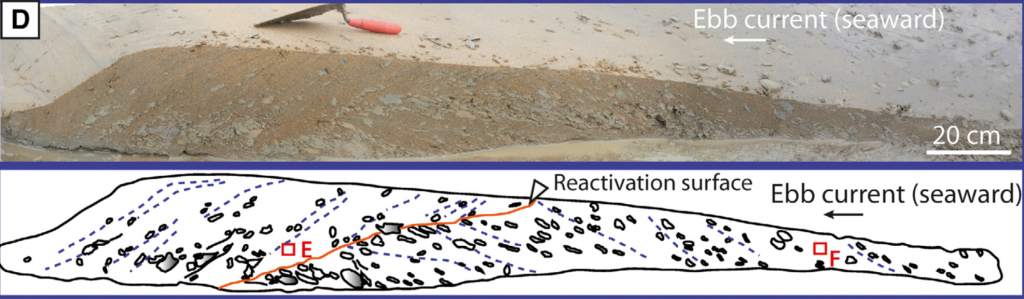

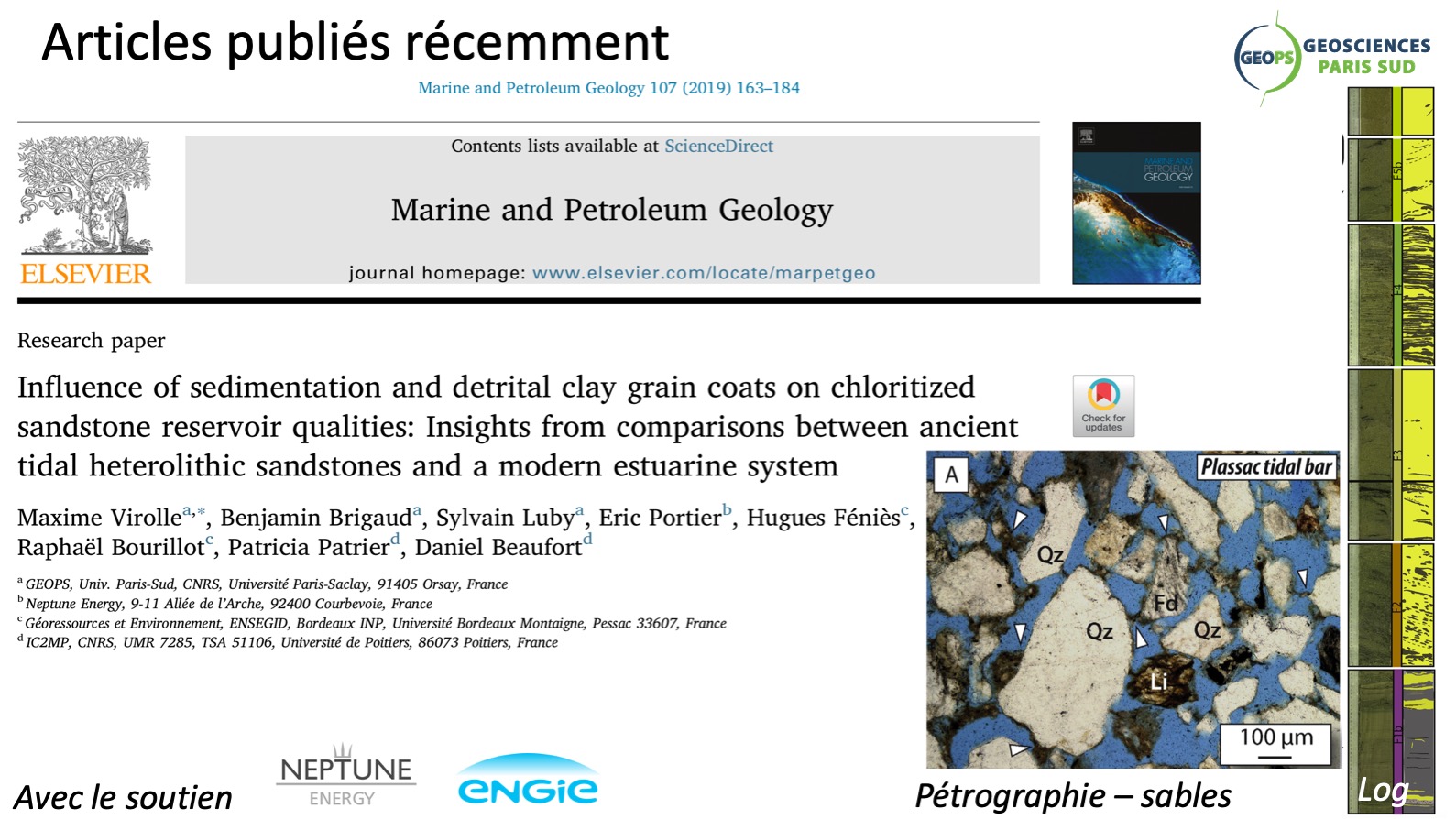

Virolle, M., Brigaud, B., Patrier, P., Beaufort, D., Eid, A., Thomas, H., Portier, E., Feniès, H., Bourillot, R., 2019. Processus diagénétiques dans les grès faiblement enfouis du Cretace inferieur du Bassin de Paris : vers l’identification d’un processus de chloritisation des sables estuariens. 17ème Congrès Français de Sédimentologie, Beauvais – Livre des résumés, 2019, Publ. ASF n°81, Paris, p. 157 Téléchargement

orcid.org/0000-0001-6961-2177

orcid.org/0000-0001-6961-2177