Prospection sur le plateau d’Antully, fev 2013. © Benjamin Brigaud

Le sous-sol français renferme l’une des plus importantes réserves de fluor du monde. Des chercheurs de laboratoire GEOPS (CNRS, Université Paris-Sud), en collaboration avec le BRGM, ont examiné de près ces réserves françaises de fluorine, le minéral hôte, pour en caractériser l’origine. L’objectif estde mieux comprendre leur formation afin de mieux orienter les futures prospections. Les gisements ont été observés de l’échelle de l’affleurement jusqu’à l’échelle microscopique par différentes méthodes, ces travaux les ont conduit à déterminer très précisément la nature et la température des fluides minéralisateurs et d’établir un rapprochement avec les grands événements géodynamique dont l’ouverture de l’Atlantique. Ces travaux sont publiés dans la revue Ore Geology Review.

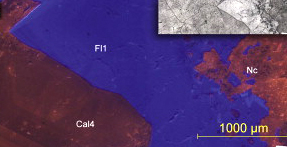

Observation en cathodoluminescence de cubes de fluorine, apparaissant en violet. © Morgane Gigoux

Le fluor, un élément aux usages multiples dans l’industrie

En effet, la fluorine est l’un des seuls minéraux contenant assez de fluor pour être exploité; près de 5,5 Millions de tonnes de ce minéral sont présents dans des gisements localisés en Bourgogne, ce qui place la France au sixième rang mondial des pays ayant des réserves connues.

Le fluor est un élément hautement important pour l’économie française car beaucoup d’industries en dépendent. Le fluor est indispensable à la fabrication de nombreux composants permettant à la France d’être en bonne position dans le domaine de l’énergie ou de l’automobile: c’est un élément de base utilisé pour séparer les isotopes de l’uranium dans la fabrication des combustibles nucléaires, ou pour la fabrication de l’acide fluorhydrique (HF) qui permet d’éliminer tous les oxydes inorganiques dans l’industrie du verre, des aciers inoxydables (automobile, éolienne, hydrolienne…) ou du silicium des semi-conducteurs (électronique, photovoltaïque, voiture électrique), ou encore dans son utilisation comme catalyseur des réactions du butène dans le raffinage du pétrole. Il est également présent dans notre vie quotidienne en composant nos dentifrices, les mousses synthétiques de nos matelas, les gaz réfrigérants de nos réfrigérateurs ou nos casseroles au téflon. A ce titre, le fluor est classé par l’Union Européenne comme un élément critique du fait de son importance économique et de notre quasi totale dépendance des importations.

Afin de reconstruire le cadre géodynamique dans lequel les gisements français de fluorine se sont mis en place, les températures de cristallisation, salinité et âge ont été recherchées. L’étude a porté sur quatre importants gisements bourguignons encaissés dans des calcaires, dolomites et grès. Le niveau minéralisé se localise toujours dans les premiers niveaux sédimentaires remplissant la base du bassin de Paris dans sa partie sud-ouest, et déposés à la fin du Trias et début du Jurassique (210-195 Ma). Les échantillons collectés sur le terrain ont été minutieusement observés à l’aide de plusieurs microscopes: photonique, à cathodoluminescence et électronique. Les gisements renferment environ une trentaine de pourcent de fluorine (CaF2), le reste étant principalement du quartz (SiO2) et de la barytine (BaSO4).

Cette phase d’observation a permis d’identifier les deux principaux événements minéralisateurs avec d’abord une phase de dissolution des carbonates suivie par la cristallisation de fluorine, barytine et quartz à partir de fluides à la salinité de type CaCl2, comprise autour de 10%, à des températures comprises entre 80 et 100°C, parfois plus élevées (jusqu’ 200°C). Le stade principal de minéralisation de fluorine a été daté à 130 Ma, soit 80 Ma d’année après le dépôt sédimentaire carbonaté.

Gisement de Pierre-Perthuis, © Benjamin Brigaud

Le lien avec les grands mouvements de plaques tectoniques

Cette période de formation des gisements de fluorine de Bourgogne est marquée par des mouvements géodynamiques importants avec le début de l’ouverture de l’Atlantique centrale, le Rifting du Golfe de Gascogne et la zone de rifting qui était positionnée à la place des Pyrénées. Ces mouvements se font ressentir jusque dans la moitié nord de la France, où les bordures du bassin de Paris se sont surélevées. Des fluides météoriques se sont infiltrés jusqu’à plusieurs kilomètres de profondeur dans le socle granitique en s’enrichissant en fluor (F). Ces fluides chauds remontent ensuite par l’intermédiaire d’un réseau de faille et le dépôt de fluorine se produit dans un milieu riche en Calcium (Ca), présent dans les roches carbonatées ou grès à ciment calcitique. Cette circulation est à l’origine de la mise en place de ces importants gisements en France à la base du bassin de Paris.

Ce modèle implique que des gisements peuvent être présents vers l’intérieur du bassin et à sa base. Il faut donc explorer l’interface socle/couverture sédimentaire proche des zones faillées vers l’intérieur du bassin.

Retrouvez l’actu de l’Insu du 5 janvier 2016 sur les travaux de GEOPS sur les Fluorines.

orcid.org/0000-0001-6961-2177

orcid.org/0000-0001-6961-2177