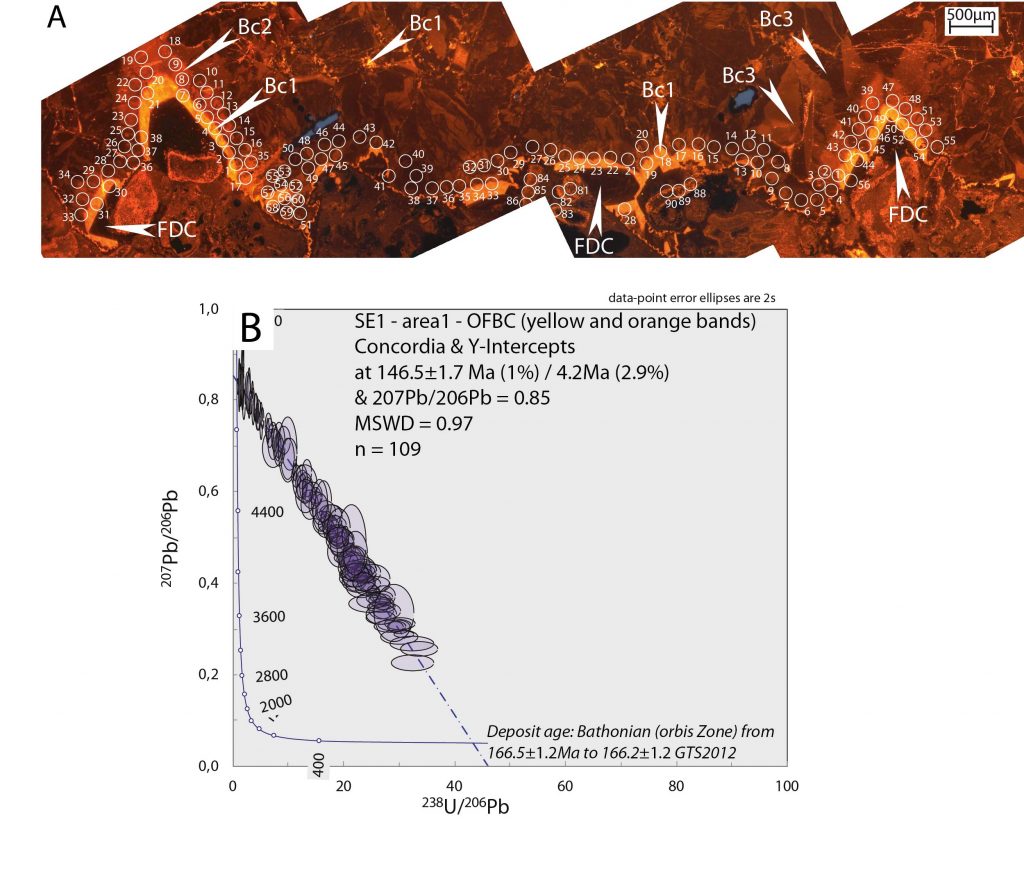

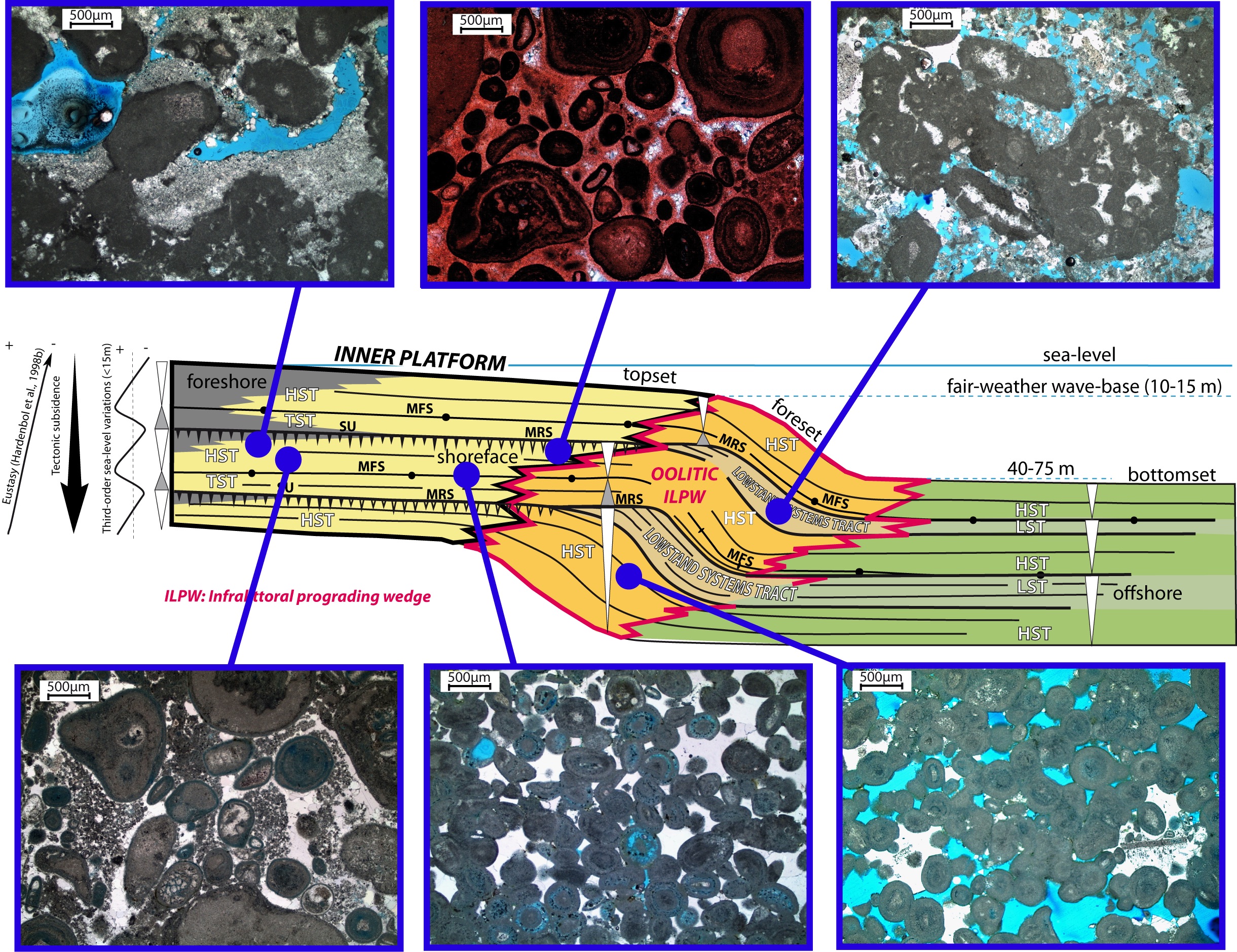

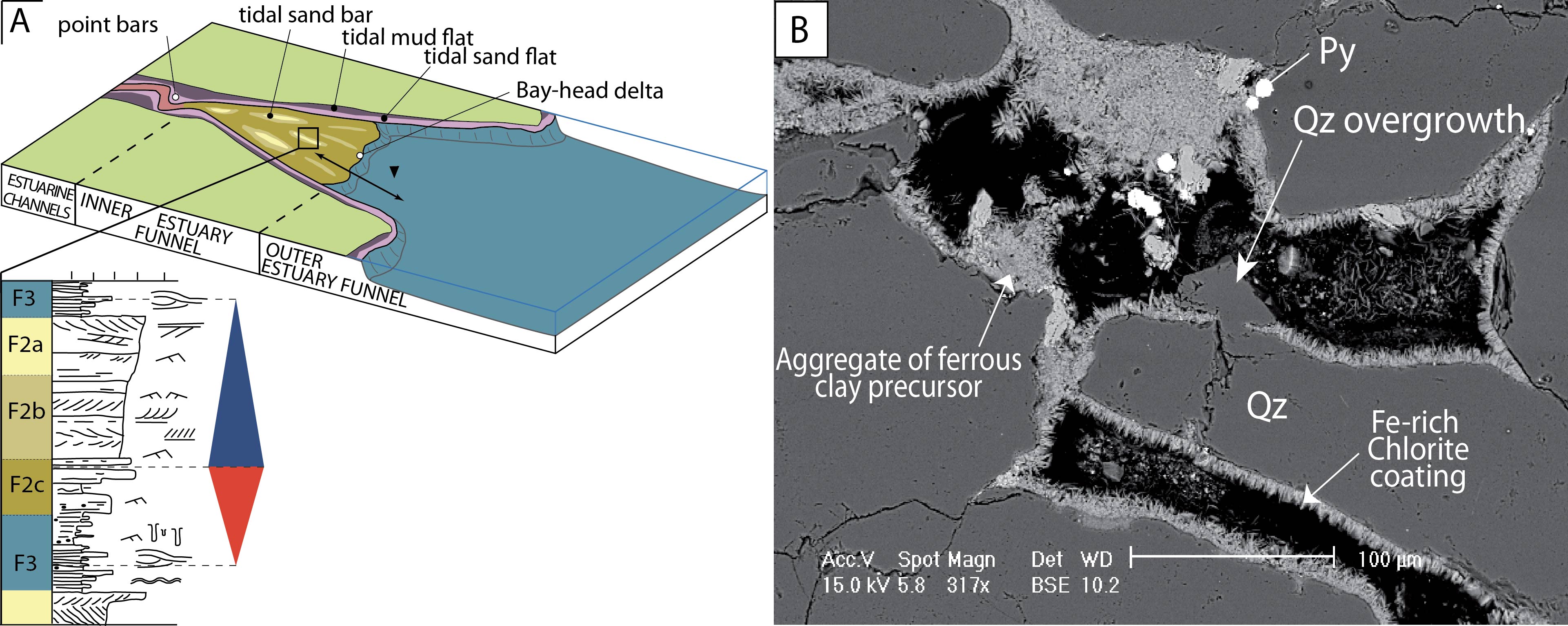

Les accumulations sédimentaires sont marquées par de nombreux arrêts de sédimentation ou hiatus formant des discontinuités. Sur les plates-formes carbonatées marines, les discontinuités de type hardground (ou fond durci) sont marquées par des surfaces lithifiées lors d’un processus diagénétique de cimentation synsédimentaire, ce fond étant alors perforé par des organismes lithophages comme certains bivalves. Les discontinuités forment d’importantes surfaces stratigraphiques qui peuvent être utilisées à l’échelle du bassin pour corréler les limites des séquences stratigraphiques et reconstruire les géométries sédimentaires. Bien que ces surfaces soient couramment utilisées en stratigraphie séquentielle, le moment et la durée de leur lithification et de la cristallisation des premiers ciments restent peu explorés. Dans cette étude, les premiers ciments calcitiques obturant l’espace inter-granulaire des calcaires du Jurassique des bassins de Paris et Aquitain ont été datés, directement sur les lames minces d’échantillons, par la géochronologie U-Pb. La cohérence ou la légère déviation entre l’âge des ciments et l’âge stratigraphique des discontinuités illustre le fait que la cimentation s’est produite au début de l’histoire diagénétique. La méthode géochronologique in situ permet de dater de très petits ciments, ici d’une taille inférieure à 200 micromètres. Les âges obtenus sur les ciments en dents de chien, (âge à 163.5±6.0 Ma, soit ± 3.7% à 2σ) et les ciments microstalactitiques (âge à 164.0±9 Ma, ± 5.5% à 2σ) sont très cohérents avec les âges supposés de la sédimentation. D’autres âges obtenus montrent que la 1ère cimentation du sédiment peut se réaliser jusqu’à 20 Ma après le dépôt. Outre la datation de la diagenèse, la bonne cohérence entre l’âge des dépôts et les âges obtenus sur certains ciments suggère que la géochronologie in situ U-Pb sur calcite serait une méthode prometteuse pour dater les limites des séquences stratigraphiques et affiner, dans le futur, l’échelle des temps géologiques du Jurassique.

#RésultatScientifique

— Terre & Univers – CNRS (@INSU_CNRS) January 26, 2021

Des chercheurs ont réussi à dater la diagenèse des #carbonates par #géochronologie U-Pb ⌛️

➡️https://t.co/YjZpwLheyZ pic.twitter.com/GcA0oso88f

Site web INSU-CNRS

https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/datation-de-la-diagenese-des-carbonates

orcid.org/0000-0001-6961-2177

orcid.org/0000-0001-6961-2177