Les résultats des études intitulées « Observations sédimentologiques et diagénétiques des minéralisations de fluorine (CaF2) sur la bordure sud-est du Bassin de Paris (Morvan, France) [PDF] » et « Sédimentologie, architecture stratigraphique et diagenèse des formations purbeckiennes de l’Est du Bassin de Paris (transition Jurassique/Crétacé, Haute-Marne, France) [PDF] » ont été présentées lors du 13ème Congrès Français de Sédimentologie à Dijon.

Les résultats des études intitulées « Observations sédimentologiques et diagénétiques des minéralisations de fluorine (CaF2) sur la bordure sud-est du Bassin de Paris (Morvan, France) [PDF] » et « Sédimentologie, architecture stratigraphique et diagenèse des formations purbeckiennes de l’Est du Bassin de Paris (transition Jurassique/Crétacé, Haute-Marne, France) [PDF] » ont été présentées lors du 13ème Congrès Français de Sédimentologie à Dijon.

Résumés:

Observations sédimentologiques et diagénétiques des minéralisations de fluorine (CaF2) sur la bordure Sud-Est du Bassin de Paris (Morvan, France)

L’objectif principal de cette étude est d’examiner les gisements stratiformes de fluorine de la bordure Sud-Est du Bassin de Paris et d’essayer de comprendre et conceptualiser leur origine.

L’approche sédimentologique et diagénétique permet de mieux comprendre la part de l’histoire sédimentaire et diagénétique dans la formation de ces gisements et de préciser le fonctionnement des systèmes paléo-hydrologiques du Bassin de Paris.

Ce travail présente les résultats préliminaires sédimentologiques, diagénétiques et géochimiques obtenus sur un des gisements du Plateau d’Antully (Le Marquisat, Saône-et-Loire). L’étude sédimentologique a permis de mettre en évidence un système sédimentaire fluviatile en tresse, comme processus de dépôt des sables formant les grès d’Antully. Les barres sableuses constituent ainsi des corps sédimentaires très poreux pouvant laisser la place au développement de minéralisations.

L’étude pétrographique en cathodoluminescence et au MEB a permis de mettre en évidence une quinzaine de phases de minéralisations dans ce gisement. Une première phase de silicification (Q1) se développe en surcroissance à partir des grains de quartz détritiques. Ensuite, une première phase de fluorine (F1) se développe de manière très limitée en terme de volume. D’une teinte violacée, elle présente des cristaux de plusieurs dizaines de micrométriques. En continuité de F1, une deuxième génération de fluorine (F2) présente des teintes bleutées en cathodoluminescence et apparaît anhédrale. La limite extérieure de F2 est irrégulière, crénelée et son contact avec les cristaux postérieurs n’est pas net, marquant une dissolution. Cette phase de dissolution est associée à une cristallisation de calcite. Une troisième génération de fluorine (F3) apparaît très zonée en cathodoluminescence, avec des teintes variant du violet, au gris, et présentant des cristaux de taille pouvant atteindre 200µm. Une deuxième phase de silicification (Q2) apparaît rouge et zonée en cathodoluminescence. Elle est suivie par une quatrième phase de fluorine, très zonée également. La porosité résiduelle est colmatée par une cinquième phase anhédrale de fluorine (F5), apparaissant très bleue en cathodoluminescence. Une sixième phase (F6) se développe dans des fractures/ou fissures parallèles à la stratification et forment des phénocristaux de taille pluri-centimètrique. Des microcristaux de pyrite (FeS2), sphalérite (ZnS), galène (PbS) et barytine (BaSO4) sont associées aux phases de fluorine. Des analyses géochimiques sont en cours d’acquisition (LA-ICP-MS – Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) et devront permettre de caractériser les spectres de terres rares des différentes générations.

Sédimentologie, architecture stratigraphique et diagenèse des formations purbeckiennes de l’Est du Bassin de Paris (Transition Jurassique/Crétacé, Haute-Marne, France)

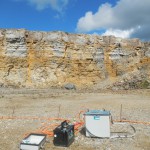

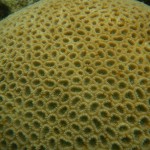

Une étude couplant la sédimentologie de faciès, la stratigraphie séquentielle, la géochimie isotopique et la diagenèse a été réalisée sur les formations purbeckiennes de l’Est du Bassin de Paris. Les objectifs sont de (1) préciser le timing des changements paléo-environnementaux s’opérant durant cette période, de (2) contraindre l’architecture stratigraphique de ces formations sédimentaires et de (3) proposer une paragenèse minérale de cette série. Les observations d’affleurements, localisés en Haute-Marne entre Joinville et Saint-Dizier, ainsi que les observations microscopiques illustrent 13 faciès ou microfaciès pouvant être regroupés en 7 associations de faciès (F1 à F7) caractéristiques de 7 environnements de dépôts. Ces microfaciès se disposent sur une rampe mixte carbonatée, évaporitique et silicoclastique. Les dépôts caractéristiques des associations F1, F2 et F3 sont carbonatés, allant d’alternances marno-calcaires d’offshore inférieur à des calcaires grainstones à oolites d’environnements de shoreface. F4 et F5 sont caractéristiques de milieux intertidaux et de lagon. L’association F6 est caractérisée par des faciès dolomitiques, évaporitiques (anhydrite) et argileux caractérisant un milieu restreint de type sabkha. F7 présente des faciès sableux ou des argiles riches en matière organique se déposant dans un environnement fluvio-deltaïque. L’étude séquentielle met en évidence 8 séquences stratigraphiques dont 4 remplissent une paléo-dépression. La 8ème séquence, marquée par la présence des chenaux et des faciès sableux, incisent clairement toutes les précédentes séquences. Les observations des phases minérales montrent 7 stades successifs de cimentation (4 phases calcitiques, 1 phase de dolomitisation, 1 phase de silicification et 1 phase de fluorine). Dans le faciès oolitiques, après un stade de dissolution, une phase précoce de cimentation calcitique formant des scalénoèdres semble caractéristique d’une cristallisation en milieu météorique. Les analyses isotopiques (δ13C) effectuées dans ces faciès oolitiques (F3) enregistrent une diagenèse en zone météorique phréatique et confirment l’intrusion de fluides météoriques. La calcite des faciès d’environnements de sabkha (F6) montre des valeurs δ18O très positives, confirmant le confinement de ce milieu lors de la précipitation des carbonates. Cette étude permet d’illustrer la grande variabilité des faciès à la transition Jurassique/Crétacé dans l’Est du Bassin de Paris. Une paléo-dépression assimilable à un synclinal se remplissant par de sédiments carbonatés et évaporitiques semble se former à la fin du Jurassique. Une tendance à la continentalisation est perceptible à la transition Jurassique/Crétacé et permet la mise en place de circulations météoriques dans le sommet de la pile sédimentaire du Jurassique, responsable de la dissolution partielle des oolites et bioclastes et de la cristallisation des ciments scalénoédraux.

orcid.org/0000-0001-6961-2177

orcid.org/0000-0001-6961-2177